Zenda Liendivit

Es tal vez cierto cine de ciencia ficción el que mejor da cuenta de los efectos de la técnica sobre el espacio y los cuerpos. La relación entre una tecnología de control y producción espacial y la posesión de un saber por parte del hombre acerca de su realidad existencial, saber que en algún momento implicará necesariamente al cuerpo, recorre buena parte de la filmografía del género. Desde el expresionismo alemán de las primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días, esta relación ha trazado múltiples recorridos que suelen ser bastante más complejos que la lectura de una técnica diabólica y la salvación, o la condena, de la humanidad siempre en peligro.

El reinado de las sombras

Ya a partir de la década del diez, la incidencia de la técnica sobre el destino de las ciudades y de los hombres tendrá en la producción cinematográfica un carácter por lo menos ambiguo. La ciudad proyectada en El Gabinete del Dr. Caligari (1919) refleja el extrañamiento de lo cotidiano y la huida hacia los límites tan propios del expresionismo alemán. Si este espacio metropolitano se reduce hasta la abstracción y fuga hacia lo siniestro a través de planos, formas dentadas, sombras desplazadas y chimeneas oblicuas, también la razón se extrema a sí misma y se convierte en locura. Y ese límite será tan difuso como el que existe entre la ficción y la realidad, la vigilia y el sueño, el autoritarismo y el caos, la libertad y la esclavitud. Fronteras inciertas que oscilan en un gesto donde precisamente lo que se tratará de capturar será ese instante del cambio, esa imperceptible fugacidad en la que las cosas dejan de ser para volverse otras, un espacio que tanto necesitará del movimiento como de la suspensión y que enrollándose sobre sí mismo dejará al descubierto superficies iluminadas que, siempre, arrojarán poderosas sombras. Francis, en su esfuerzo por entender las perversas maquinaciones del científico, termina comprendiendo que hay un poder aún más siniestro que el crimen mismo. Caligari puede ser visto como un amoral sin principios éticos pero también como una de las múltiples posibilidades que tendrá la ciencia para representarse en el mundo, un instrumento de su onda expansiva que se materializará en un determinado lugar y momento histórico.

Las sombras también serán las protagonistas de M. El vampiro negro (1931). El asesino de niños de Dûsseldorf, del film de Fritz Lang, es un hombre común, invisible para las instituciones de control pero también para la gran ciudad. Es el hombre de la multitud de Poe pero llevado al extremo práctico. Lo siniestro que entrevé el narrador del relato, y que será el substrato criminal donde se asentará toda la modernidad metropolitana, aquí se efectiviza en la figura del psicópata. Es este pasaje del hombre común en un ser singular el que brilla con intensidad dramática en los cuerpos del asesino y de sus captores. La transformación del primero, un rostro infantil y bonachón que se retuerce y gesticula como poseído, cuando habla de demonios que lo acosan, de voces que lo persiguen y de la paz que siente al matar niños, se refleja también en la furia y el espanto del tribunal acusador. La naturaleza del animal de presa que podría anidar en cualquier habitante de una ciudad donde los edificios, como el de oficinas donde el asesino busca refugio, son como él mismo, desconcertantemente iguales (no por casualidad sus captores son los vagabundos, seres también invisibles para las grandes metrópolis). Pero la ciudad que lo amparó para sus crímenes se transforma en juez y verdugo, así como la mafia se convierte en ley mientras que ésta fracasa en la búsqueda a pesar de toda la tecnología desplegada: grafología, rastrillajes, estudios de pistas, etc. «Ud. estará sano y salvo sólo cuando esté muerto» le dice el jefe de la mafia devenido juez y fiscal, dejando bien en claro cuáles son las posibilidades de la libertad de los instintos en la ciudad moderna. Un rato antes había sentado las diferencias entre unos y otro: ellos eran trabajadores, solo se ganaban la vida; el otro, un monstruo.

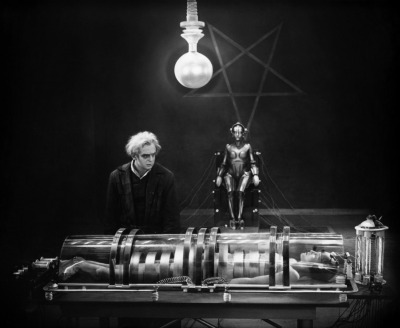

Esta ciudad voraz que moldea cuerpos, que los clasifica en señores y esclavos, que dictamina conductas y elabora saberes no puede sin embargo con aquello que escapa a sus dominios. El amor, como opción no controlable por fuerza tecnológica alguna, se constituye en solución recurrente desde Metrópolis (1927) en adelante. En el film de Fritz Lang es la pasión entre Feder y María la que, como una fuerza energética alternativa, se encargará de dictar las normas de un nuevo mundo en un final que luego se actualizará una y otra vez, con variantes más o menos felices. Las masas esclavizadas y confinadas bajo tierra conforman el gran aparato circulatorio que tendrá que alimentar a la gigantesca maquinaria ubicada entre el submundo de los obreros y la ciudad de los poderosos. Pero los espacios violentados por esta voluntad tecnológica no solo generan nuevas formas de producción de ellos mismos sino también llevan implícitas las marcas de su destrucción. Tanto los rascacielos erigidos como extrañas lanzas así como los niveles subterráneos, terminan abatidos por la rebelión. La inundación que paraliza la ciudad suspende el mecanismo y muestra los límites de éste en una metáfora casi bíblica del diluvio y la formación de una vida nueva, que bien a la manera de los tiempos que corren, será con la reconciliación entre el hombre y la máquina, el corazón y el cerebro, el arte y la vida. La Bauhaus, unos años antes y también en la Alemania de entreguerras, elevaba al cielo un manifiesto parecido.

Los Héroes Modernos

Metrópolis triunfa allí donde Brazil (1985) fracasa. En el film de Terry Guilliam la salvación por el amor queda restringida al orden de los sueños o de la imaginación. O deriva en la muerte. Guilliam, a la manera de Kafka, desmonta a través del absurdo y lo imprevisto el mecanismo que rige a la ciudad moderna y devela tanto la situación de precariedad existencial del hombre, atrapado en leyes y normas de orígenes desconocidos, como la imposibilidad del afuera. Ese «algún lugar del siglo XX» con el que se inicia la película está proyectado por las disposiciones maquínicas y burocráticas y constituye una zona intermedia donde cada elemento funciona en una continuidad que une cuerpos, espacios, máquinas y leyes en un ensamblaje perfecto. Cada uno de estos, a la vez, representará los múltiples recorridos (la madre, los directores del organismo estatal, el burócrata-verdugo, los plomeros) por los que transitará Sam Lowry y que lo mantendrán en un eterno estado de suspensión. Estado del que se sale solo a través de la muerte o la locura. Así como una mosca intercalada por accidente entre los expedientes gubernamentales cambia el destino de dos hombres y al final todo sigue igual, también los espacios construidos poseen un gran poder de adaptación que los hará estrecharse, minimizarse allí donde esa burocracia rectora necesite ejercer su descontrolable reproducción -como ocurre con la oficina de Lowry donde la pared y la mesa oscilarán de acuerdo al uso de sus ocupantes. Si las bombas terroristas lanzadas en un restaurante no interrumpen el almuerzo de los comensales (un simple biombo soluciona el contratiempo) o el colapso total de las cañerías tampoco detiene la maquinaria de la vida cotidiana, es porque ese lugar del siglo XX está atravesado por una técnica que lo constituye y que niega cualquier dimensión que escape a sus dominios. Si el amor-salvación es imposible, también lo serán el campo, disimulado tras carteles de publicidad ubicados a lo largo de las carreteras, y el cielo y los rayos del sol, ocultos por interminables rascacielos. Un espacio que está conformado en realidad por restos de otras épocas de los que poco se sabe (el templo griego, las cruces cristianas, el chalet transportable se mezclan con la estética decó y futurista de los edificios y los robots y con la mitología de seres alados y doncellas cautivas elaborados por la imaginación). En la ciudad de Brazil apenas queda el artificio mecanizado, el gesto de una verdad hace tiempo desmantelada.

La lectura del pasado, la historia y la memoria tanto individual como colectiva son también las grandes proyectistas de estas ciudades ficcionales. Doce Monos (1995), otro film de Guilliam, es una metáfora del olvido y la necesidad de releer el pasado para iluminar el presente. Aquí se cumplen las peores profecías con relación al desarrollo monstruoso de la ciencia, que a manera de Frankenstein termina devorando hasta a sus mismos creadores. James Cole (Bruce Willis) es un convicto que negocia su libertad a cambio de trabajos peligrosos; su misión es la de volver al pasado para buscar una solución al presente nada promisorio en el que se hallan sumergidos los hombres. Si por un lado el conocimiento científico creó en el pasado un virus que mató a casi toda la humanidad, confinando a los sobrevivientes a la vida subterránea, también posibilita en el presente esta forma de detención de la catástrofe a través de sofisticadas maquinarias. Contra el pertinaz olvido al que empuja el tiempo metropolitano, contra este tiempo de la caducidad que se agota a cada paso y que atenta contra la memoria, se le opondrá precisamente esta mirada para atrás como única posibilidad de volver a vivir como humanos. Pero si Lowry tiene que perderse en los vericuetos de su mente para lograr alguna forma de salvación, a Cole le va un poco mejor. Cole como auténtico hombre moderno prefiere el instante a la duración; un instante plagado de experiencias, de recuerdos, de presencias iluminadas precisamente por ese trabajo de excavación que, a la manera de Benjamin y su Infancia en Berlín, hace sobre el pasado. Cole muere pero con su muerte (el niño Cole ve morir al adulto en la escena final de la película), se deja a sí mismo el legado de una ciudad libre y soleada.

El tema de la luz-conocimiento como instancia liberadora, de la construcción de la memoria y de la pregunta sobré qué es ser humano retornan en Dark City (1998). El protagonista, John Murdoch, engranaje de un gigantesco experimento científico y habitante de espacios tan mutables como su propia identidad, detiene esta modernidad acelerada al tomar conciencia de su esclavitud y de la arbitrariedad de su existencia. Y puede hacerlo no solo porque se enamora sino porque, en algún punto, es el único que se mantiene igual a sí mismo, es el único que desea con intensidad recuperar el pasado, su infancia frente al mar. Murdoch, al igual que los extraños extraterrestres que lo tienen sojuzgado y los replicantes de Blade Runner, sufre de nostalgia por un tiempo perdido. Esto lo lleva a inventar un mundo que falta, a proyectar una ciudad bañada por el océano y a reinsertarla en el tiempo a través de las noches y los días, devolviéndoles a los otros la posibilidad de una historia y una memoria. Pero también, la posibilidad del olvido. Y lo hace a través de la misma técnica que los había convertido en esclavos.

La inestabilidad de lo real genera también espacios cuyas coordenadas ya no son geográficas ni cronológicas. En Matrix, como en Metrópolis, el hombre vuelve a ser la energía que mueve a la poderosa maquinaria, pero ya no con su fuerza de trabajo sino con sus sueños. Matrix no sólo se ubica en las fronteras de la realidad y el sueño, entre el espacio real y el virtual, sino que va más allá y se interroga sobre las posibilidades efectivas del concepto de realidad. Neo, como Murdoch y Cole, se convierte en un hombre libre cuando accede al conocimiento de su esclavitud, pero esta libertad roza el vacío.

La cuestión se vuelve más compleja cuando en el eterno enfrentamiento entre técnica y hombres el enemigo no está tan definido (la gran maquinaria de Metrópolis, la Matrix, el científico en Caligari, el virus contaminante en Doce monos o los extraterrestres en Dark City). O dicho de otra manera, cuando las fronteras quedan definitivamente abolidas y el otro puede ser un agente esclavizador y salvador al mismo tiempo, como ocurre en Blade Runner (1982). En Los Ángeles del año 2019, dominada por la Corporación Tyrrell, sólo es necesario un estado policial que controle desde los soberbios rascacielos piramidales la miseria que acontece en la tierra. Pero a diferencia de Metrópolis, aquí la masa esclavizada constituye una miseria residual, deshechable, lista para ir a poblar otras colonias, para reproducir a nivel interplanetario la decadencia terrestre. En este contexto, los replicantes no son tan peligrosos por su fuerza o por sus habilidades sobrehumanas. Son peligrosos porque quieren saber. Ellos, que por un lado fueron programados para la muerte al cabo de cuatro años pero por el otro para tener las experiencias más extraordinarias que jamás se hubieran visto, se enfrentan a los viejos dilemas olvidados por la civilización. Y esta vecindad con las cuestiones eternas para todo mortal los termina convirtiendo en más humanos que los de carne y hueso. La historia, la memoria, la trascendencia y el legado de una generación a otra sucumben frente a una simple regla cuyos motivos no lo recuerdan ni los propios creadores. Frente a un final inexorable y sin salvación posible, matar al padre o enamorarse son apenas dos alternativas demasiado precarias. Rick Deckard es en verdad el heredero de esas preguntas sin respuestas que retornan para volver a correr los ejes: los principios de verdad generados por la técnica –y entre ellos, sus propios espacios- son por lo menos extraños al ser humano. O, mejor dicho, lo extrañan de sí mismo. Esclavizadores pero a la vez, redentores: los que vienen a socavarlos no son sólo sus víctimas sino sus mismas creaciones. Criaturas que aspiran a otra humanidad.

Los que volaron sobre el nido del cuco

Cuando en Atrapado sin salida (1975), y alejándonos por un instante de la Ciencia Ficción, el Cacique le da muerte a Randall McMurphy (Jack Nicholson) está dejando bien en claro cuál es la única alternativa posible para su amigo. Aquí el problema vuelve a ser el de la posesión de un saber, un conocimiento que se centra en los alcances sobre el cuerpo que pueden tener las instituciones de control y las estrategias para apropiarse de ellos. McMurphy no es un héroe o un humanista. Su preocupación es la supervivencia en un ambiente hostil del que él es tanto producto como productor. A medida que va conociendo y enfrentando el poder de la institución psiquiátrica, representado en la enfermera Ratched, va accediendo también en forma accidental a una conciencia diferente. En ese recinto cerrado se está más cerca de una verdad sobre el hombre y sus posibilidades de autonomía y determinación que afuera, donde se vive como esclavo creyéndose libre. Los efectos del electroshock, es decir, su destrucción como ser pensante a través del uso de la fuerza por parte de los que detentan el poder, constituye apenas un manotón de ahogado de un sistema que también produce reactivos contra sí mismo. El Cacique, que no por casualidad es un indio, es decir, un hombre no occidental, un hombre ligado a fuerzas primigenias y calladas por el orden instrumental, será el encargado de llevar a cabo la consumación de una tarea. McMurphy desmonta primero el funcionamiento de esta tecnología al transformar los espacios, otorgándoles nuevos sentidos, usos y significaciones (el lugar en sus manos se convierte en casino, local bailable o platea de estadio) y detiene luego con su cuerpo y con su muerte algo que tiene como premisa vital el movimiento para asegurarse la continuidad y su propia reproducción.

En La Naranja Mecánica ocurre algo parecido aunque con un final diferente. A través de su paso por escuelas correctivas, cárceles, tratamiento Ludovico y demás, Alex descubre, sin proponérselo desde luego, la situación intercambiable en la que se encuentran los habitantes de la ciudad, de cualquier ciudad. Sus amigos se convierten en policías; sus padres pueden ser amorosos, esquivos y de nuevo amables de acuerdo a las circunstancias; el respetable escritor se transforma en un saboteador político y él mismo recorre todo una gama de posibilidades en un arco que va de la extrema maldad al heroísmo extremo. Frente a ese panorama indiferenciado, en el futuro podrá volver a ser un deshecho social o una estrella mimada por los medios, un experimento científico o un protegido de los políticos, un padre de familia o un violador en serie, podrá ser todo y nada a la vez. El absurdo hasta el grotesco de los personajes, expresado en gestos, actitudes, vestuarios; el decorado kitsch de los espacios (la lechería, la casa familiar, la casa de la artista plástica y sus obras, etc.) y hasta el propio idiolecto hablado por los chicos, reflejan esta falta de una verdad última para comunicar, este abismo sin fondo donde hasta la propia rebeldía ya no tiene sentido alguno. En el fracaso del hombre moderno Alex consigue su victoria. Y no necesita morir.

Tomado de: